지난 24일 스페인 바르셀로나에서는 세계 모바일 올림픽으로 불리는 '모바일 월드 콩그레스(MWC, Mobile World Congress)2013'이 열렸다. IT와 모바일 관련 회사의 축제라고 불리는 전시회지만 완성차 회사의 비중도 점점 늘고 있다는 점이 주목할 만하다. 이는 앞으로 자동차 산업의 방향성이 통신기술과의 융합에 달려 있다는 것을 의미한다. 실제로 최근 완성차회사들은 스마트폰과 연동되는 '커넥티드 카(Connected Car)'개발에 매진하고 있다.

이번 MWC에 커넥티드 카 기술을 소개한 업체는 미국의 포드와 GM이다. 하지만 두 회사의 접근 방식은 상반됐다는 평가다. 포드는 유럽에서 가장 성공한 스트리밍 업체인 스포티파이와 손을 잡아 통신보다는 콘텐츠에 주력했다. 운전자가 음성으로 원격 구동 할 수 있는 '포드 싱크 앱링크'를 탑재해 자동차 내에서 음성명령으로 음악을 감상할 수 있고, 이를 응용해 사고 시 GPS와 현지 긴급출동 서비스와 연결이 가능하다. 운전자가 손은 운전대에, 눈은 전방을 주시한 채 어플리케이션(이하 앱)과 인터넷에 접속할 수 있다는 의미다.

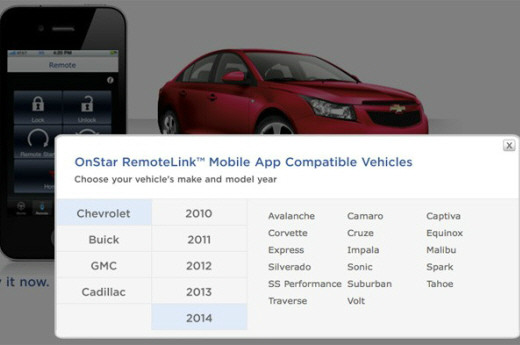

GM은 자동차를 새로운 무선기기로 보고 자동차와 스마트폰이 다를 것이 없다는 점을 강조하고, 자동차 안에서도 초고속 인터넷을 사용할 수 있게 했다. 미국 이동통신사 AT&T와 제휴해 자동차를 직접 통신망에 연결해 음악을 듣거나 내비게이션 등 다양한 앱을 이용하게 한 것. 자동차를 와이파이(Wi-Fi, 무선인터넷) 핫스팟으로 활용하는 기술이다.

이런 자동차 업계의 움직임에 대해 통신 업체나 콘텐츠 업체는 적극적인 대응을 하고 있다. 통신 업체의 경우 새로운 수익원을, 콘텐츠 업체는 새로운 유통 라인을 확보할 수 있다는 발상이다. 때문에 최근 경향을 살펴보면 비교적 빨리 상용화의 길이 올 것으로 예측된다.

사실 '커넥티드 카'는 단순히 GPS/텔레매틱스만을 지원하는 것이 아니다. 인터넷을 통한 라이브 스트리밍 비디오, 핸즈프리 통화, 긴급 통화(eCall), 원격진단, 충돌회피를 위한 자간 통신(V2V, Vehicle to Vehicle)에 이르는 모든 것이 개념에 포함돼 있다. 그러나 여기에는 보안 문제부터 충돌회피와 같은 안전에 대한 부분이 해결 과제로써 존재한다.

이미 전 세계적으로 커넥티드 카 기술에 대한 수많은 도전과 시연이 이뤄지고 있다. 또한 일부는 이미 실용화 단계에 접어들었다. 하지만 개발된 수많은 시스템과의 연결(connect)과 구성(format)은 표준 채택과 시행을 더디게 만들고 있는 것이 사실이다.

또한 분야를 주도하고 있는 앱은 확립된 네트워크를 사용하는 긴급 통화와 같은 법적 제도, 포드의 싱크(SYNC)나 GM의 온스타(OnStar)와 같은 비즈니스 모델이 매우 명확한 멀티미디어 앱뿐이다. 반면 비용 지불 주체가 불분명한 기술은 아직 양산차 적용이 이뤄지지 않고 있다. 소비자가 비용을 전적으로 부담해야 한다면 만들어 놓고도 팔지 못하는 상황에 봉착할 수도 있기 때문이다. 이는 기술 발전에 있어 매우 큰 상업적 문제라는 게 업계의 전반적인 인식이다.

김태식(자동차전장칼럼니스트) autosoftcar@gmail.com

출처-오토타임즈

<본 기사의 저작권은 오토타임즈에 있으며, 무단 전재 및 재배포를 금합니다.>