“태어날 때 부터 ‘까탈스러운’ 아기 있다”…오래 우는 아기 ‘유전자’ 탓이라고?

입력2025.07.10. 오전 10:05

기사원문아기가 얼마나 자주 우는지, 얼마나 쉽게 진정되는지는 상당 부분 DNA에 의해 결정된다는 연구결과 나왔다. [사진=게티이미지뱅크]

어떤 갓난아기는 잠을 못 자고 쉴 새 없이 우는가 하면 어떤 아기는 잘 울지도 않고 쉽게 잠이 든다. 이런 차이를 만드는 것은 다름 아닌 아이의 '유전자'에 있을 수 있다. 아기가 얼마나 자주 우는지, 얼마나 쉽게 진정되는지는 상당 부분 DNA에 의해 결정된다는 연구결과 나왔다.

이 연구 결과는 아이를 달래기 위해 할 수 있는 모든 것을 시도해봤지만 여전히 지친 부모들에게는 위안이 될 수 있지만, 동시에 이러한 행동을 근본적으로 바꾸기는 어렵다는 점도 시사한다.

스웨덴 웁살라대학교 연구진은 생후 2개월과 5개월 된 쌍둥이 998쌍을 추적 조사한 결과, 생후 5개월이 된 아기들의 울음 지속 시간 차이의 최대 70%가 유전적 요인으로 설명될 수 있다는 결과를 학술지 JCPP Advances에 발표했다.

연구진은 DNA를 100% 공유하는 일란성 쌍둥이와 DNA의 약 50%만 공유하는 이란성 쌍둥이를 비교함으로써 유전적 영향과 환경적 영향을 구분해냈다. 그리고 부모들에게는 아이의 수면, 울음, 진정 능력에 대한 질문을 했다.

연구의 제1저자인 심리학 박사후연구원 샬로테 빅토르손 박사는 "이번 연구에서 발견한 사실은 아기의 울음이 상당 부분 유전적으로 결정된다는 것이다"며, 생후 2개월 무렵에는 유전자가 아기의 울음 정도에 약 50% 영향을 미치고, 생후 5개월이 되면 그 비중이 70%까지 높아진다"고 설명했다.

빅토르손 박사는 "부모 입장에서는 아이의 울음이 유전자에 의해 크게 좌우된다는 사실이 위안이 될 수 있다. 즉, 부모가 아이가 얼마나 우는지를 바꾸기 위해 할 수 있는 일은 제한적이라는 뜻이다"고 말했다.

아기가 얼마나 빨리 진정되는지 역시 유전자의 영향을 많이 받았으며, 그 차이의 최대 67%가 유전적으로 설명된다는 것.

빅토르손 박사는 "생후 2개월 무렵에는 아이가 얼마나 빨리 진정되는지가 주로 환경에 의해 좌우되지만, 5개월이 되면 유전적 요인이 의미 있는 영향을 갖기 시작했다"고 덧붙였다. 이는 유아기 동안의 급속한 발달을 반영하는 결과이며, 부모가 아이를 진정시키기 위해 기울이는 노력은 생후 초기 몇 달 동안 가장 큰 효과를 발휘할 수 있다는 점을 시사한다.

아기가 밤에 몇 번 깨어나는지에 대해서는 유전보다 환경 요인이 더 큰 영향을 미친다고 밝혔다. 수면 루틴이나 수면 환경 같은 외부 요인이 더 중요하다는 것이다.

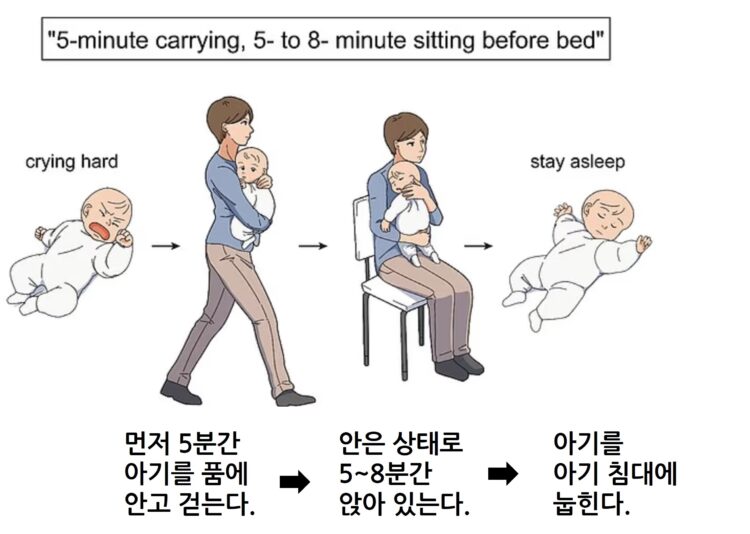

일본 리켄 뇌과학연구소에 따르면 우는 아기를 진정시키려면 먼저 5분간 안고 걸어 다닌 뒤, 5~8분 동안 그대로 앉아서 안고 있다가, 마지막으로 아기를 아기 침대에 눕히는 것이 효과적이다. [이미지= 리켄 뇌과학연구소]

한편, 일본 리켄 뇌과학연구소(RIKEN Centre for Brain Science)의 연구에서는 아기를 달래기 위한 '레시피'를 제시한 바 있다. 그 방법은 의외로 간단하다.

연구팀은 "우는 아기를 진정시키려면 먼저 5분간 안고 걸어다닌 뒤, 5~8분 동안 그대로 앉아서 안고 있다가, 마지막으로 아기를 아기 침대에 눕히는 것이 효과적"이라고 밝혔다.

이 방법은 당장의 울음을 멈추는 데에는 효과적일 수 있지만, 장기적인 수면 개선에 도움이 되는지는 아직 확실하지 않다고 연구진은 전했다.

기자 프로필

0/2000자